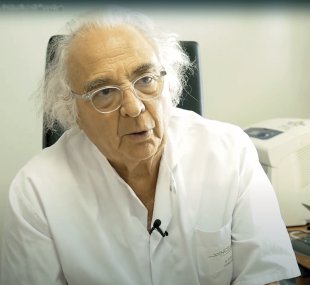

Dr Marc Sapène : Une option thérapeutique « stimulante » pour traiter les apnées/hypopnées

Discipline : Pneumologie

Date : 01/09/2025

La stimulation du nerf hypoglosse qui innerve le muscle génioglosse constitue désormais une nouvelle option thérapeutique en cas de SAHOS modéré à sévère. « Une innovation comme on en voit peu », se réjouit le Dr Marc Sapène, pneumologue à la clinique Bel-Air de Bordeaux et président de l’alliance Apnées du sommeil - Asthme et Allergies.

TLM : A quoi correspond le SAHOS ?

Dr Marc Sapène : Le SAHOS se caractérise par la survenue d’épisodes anormalement fréquents d’interruptions (apnées) ou de réductions (hypopnées) de la respiration durant le sommeil. Des pauses respiratoires de plus de 10 secondes, plusieurs fois par heure, et qui sont dues à une fermeture répétée complète ou partielle des voies respiratoires.

Les patients voient leur sommeil fragmenté avec une perte de leurs capacités récupératrices et des symptômes diurnes tels que fatigue et somnolence importante. L’importance de ce syndrome se mesure au nombre d’apnées/hypopnées par heure de sommeil. On parle d’IAH (indice d’apnées/hypopnées). Entre 5 et 15 événements par heure, l’apnée du sommeil est légère ; entre 16 et 30, elle est modérée ; et si l’IAH est supérieur a 30, on parle de forme sévère.

TLM : En connaît-on les facteurs de risque ?

Dr Marc Sapène : Surpoids et obésité demeurent les facteurs de risque les plus connus et ont d’ailleurs été décrits avec l’origine de la maladie. En revanche, les conséquences de la perte de la respiration nasale dans l’enfance sont moins connues et constituent un de nos sujets de préoccupation à Bordeaux. En effet, le phénomène d’accroissement des allergies respiratoires chez les petits enfants les obligent de plus en plus à dormir la bouche ouverte. Ils déforment ainsi leur massif facial et présentent un palais ogival, une langue basse et mal développée ainsi qu’une rétrognathie du menton. Ce facteur de risque en cours d’identification est très fréquent et responsable d’une importante limitation des voies respiratoires. Enfin, si le sexe masculin reste le plus touché, la fréquence du SAHOS augmente après la ménopause et au cours de la grossesse.

TLM : Pourquoi qualifiez-vous le SAHOS de problème de santé majeur ?

Dr Marc Sapène : Ce syndrome constitue un problème de santé publique majeur de par sa fréquence et ses conséquences. On retrouve les risques immédiats liés à l’endormissement diurne — accidents de la route, accidents du travail — et la mort subite, en particulier chez les personnes souffrant d’obésité. Sur le plan médical, la littérature suggère des risques à long terme comme l’HTA, les AVC et les maladies métaboliques. Chez les enfants, des troubles du comportement et de l’attention, une hyperactivité ou encore un retard scolaire peuvent traduire des apnées du sommeil. Si en France on situe classiquement la prévalence de ce trouble du sommeil entre 4 et 8 %, plusieurs éléments laissent supposer qu’elle serait très certainement sous-estimée et pourrait atteindre en réalité de 10 à 12 % de la population. En effet, on estime que seules 30 % des personnes souffrant d’apnées du sommeil sont réellement diagnostiquées et traitées.

TLM : Si les mesures hygiéno-diététiques restent indispensables, quels sont les traitements disponibles dans la prise en charge du SAHOS ?

Dr Marc Sapène : Parmi les traitements traditionnels, la ventilation par pression positive continue (PPC) demeure le gold standard en la matière. Il est d’une efficacité redoutable ! Mais si la France compte aujourd’hui près de 2 millions de patients traités par PPC, les données de la Sécurité sociale montrent que plus de 40 % d’entre eux ne sont plus appareillés après trois ans. Pour les plus récalcitrants et en l’absence de contre-indications, l’orthèse d’avancée mandibulaire (OAM) constitue la principale alternative. Réalisée sur mesure après un bilan buccodentaire, elle n’a cependant pas la même efficacité à long terme que la PPC. En outre, elle exige une collaboration très étroite entre le médecin et le dentiste, ce qui est rarement le cas. La France compte aujourd’hui un peu moins de 100 000 patients ayant recours à ces OAM. Fort heureusement, la stimulation du nerf hypoglosse constitue aujourd’hui une innovation thérapeutique qui va permettre de répondre aux besoins de nombreux patients non traités.

TLM : De quoi s’agit-il ?

Dr Marc Sapène : La thérapie Inspire® s’appuie sur un système proche du pacemaker cardiaque.

Un stimulateur est implanté au niveau du muscle pectoral, avec une électrode de détection de la respiration et une électrode de stimulation fixée au nerf hypoglosse, à la base de la langue. A chaque inspiration du patient au cours du sommeil, une stimulation du nerf hypoglosse innervant le muscle génioglosse provoque une contraction et une légère propulsion de la langue qui va libérer l’espace pharyngé et permettre à l’air de passer normalement. Ce dispositif constitue donc une alternative très intéressante pour les patients non répondeurs ou non observants au traitement par PPC ou OAM. Toutefois, il nécessite une intervention chirurgicale effectuée dans le cadre d’une courte hospitalisation.

TLM : Quels sont les indications retenues pour le remboursement du dispositif Inspire® ?

Dr Marc Sapène : Les premiers patients ont été traités de manière expérimentale en France au CHU de Bordeaux il y a une dizaine d’années. Aujourd’hui nous disposons d’une très nette amélioration du dispositif Inspire IV avec plus de 90 000 patients appareillés dans le monde, majoritairement aux USA, dont plus de 5 000 patients en Europe, essentiellement en Allemagne dont les études en vie réelle ont permis à la HAS de donner l’autorisation pour une prise en charge par l’Assurance maladie depuis juillet 2024.

Ainsi, les critères retenus sont ceux du traitement du SAHOS modéré à sévère (15 ≤ IAH ≤ 50) chez les patients avec un IMC inférieur à 32 kg/m² et en échec de traitement par PPC et par OAM. On estime qu’entre 400 et 500 patients par an seraient traités en France par ce dispositif au vu des critères retenus par la HAS. A la clinique Bel-Air à Bordeaux, nous poursuivons la formation de nos équipes à la pose et à la prise en charge de ce dispositif et nous devrions débuter dans les prochaines semaines.

TLM : Ce système de stimulation nécessite-t-il un suivi particulier ?

Dr Marc Sapène : Chaque cas patient est discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire. Il y a ensuite un processus à suivre pour que les patients s’adaptent progressivement à la neurostimulation. Cela ne se fait pas en une nuit ! Le dispositif sera activé après un mois pour permettre la cicatrisation et il faudra progressivement trouver la stimulation qui sera efficace sans gêner le patient. Cette nouvelle option thérapeutique nécessite un suivi régulier sur plusieurs mois. Selon les études disponibles, le taux de satisfaction avoisine 80 à 90 % des patients. On observe également une réduction très nette des apnées et des hypopnées avec une diminution de plus de la moitié de ces phénomènes. L’efficacité est par ailleurs très bien démontrée sur la clinique avec une réduction des micro-réveils et un effacement de la somnolence diurne.

Propos recueillis

par Marie Ruelleux ■